すのこベッドは、通気性に優れた家具として知られています。

でも実は、「氣の流れ」という目に見えないレベルでも、大きな役割を果たしているのです。

私自身、すのこを使いはじめてから感じたのは、

空氣の“よどみ”が減り、なんとなく思考もからだも軽くなるという感覚。

今回はそんな「氣が通る」というテーマで、

すのこベッド君とじっくり語ってみました。

“床が呼吸する”って、どういうこと?

東條茜音

東條茜音すのこって、風通しがいいのは知ってるけど…

「床が呼吸する」ってどういう意味なの?

うん、それはね、「空氣と一緒に“氣”も通る」ってことなんだ。

ん?氣も通る…?

床って、“氣”が溜まりやすい場所なんだよ。

湿氣がたまると、空氣が重くなるでしょ?

あれって、目に見えないものまで滞ってるんだ。

ほぅ。たしかに…じめっとした空間って、

なんか氣分まで重くなるもんね。

だからボクは、“下から風と氣を通す道”をつくるんだ。

空間が軽くなると、寝てる人の呼吸も変わってくるんだよ。

うん。朝起きたとき、

空氣がこもってない感じはたしかにある!

ボクたちはただの「木の板」じゃないんだ。

“床の下に、小さな氣の道をつくる”っていうのが、ボクの役目。

すのこの隙間は、単なる通気構造ではなく、

氣の巡りを起こすための“目に見えない回路”なのかもしれません。

なるほど。呼吸する空間って、

こういうことだったんだね。

湿気が溜まると、氣も重たくなる

そもそもなんだけど…

湿気って、そんなに悪者なの?

ううん、湿気自体が悪いわけじゃないよ。

でもね、「溜まったままになる」のが問題なんだ。

停滞すると、カビやダニが

発生しやすくなるっていうのは聞いたことある。

そうそう。見える部分だけじゃなくて、

空間の“氣”みたいなものも淀んでくるんだ。

ひぇぇ、なんかジメジメした空間って、

氣持ちまで重くなるよね…

たとえば、窓も開けずに何日もこもった部屋に入ったときって、

息が詰まるような感じ、するでしょ?

ほぅ…たしかに、呼吸が浅くなる感じする。

そういう場所では、氣の流れも止まりがちなんだ。

空氣も、感情も、思考も、全部が“詰まりやすく”なる。

空間の状態は、意外と心やからだに影響を与えています。

そしてそれは、氣の“通り道”があるかどうかで変わるのかもしれません。

ボクは下から抜け道をつくるから、

そういう“詰まり”を軽くするのが得意なんだ。

うん。すのこがあるだけで、

部屋の空氣の“重たさ”が減るのって、

そういう理由だったんだね。

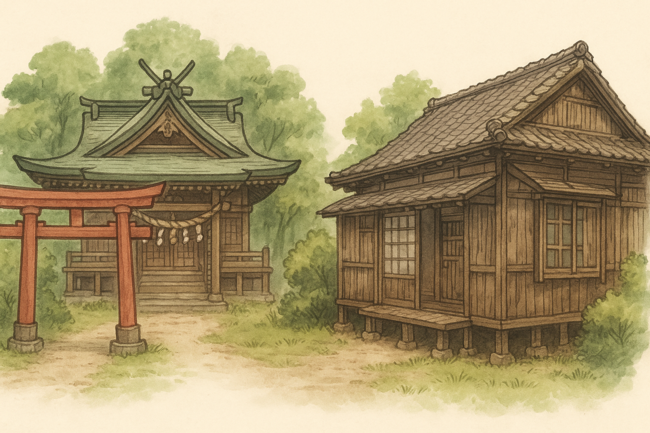

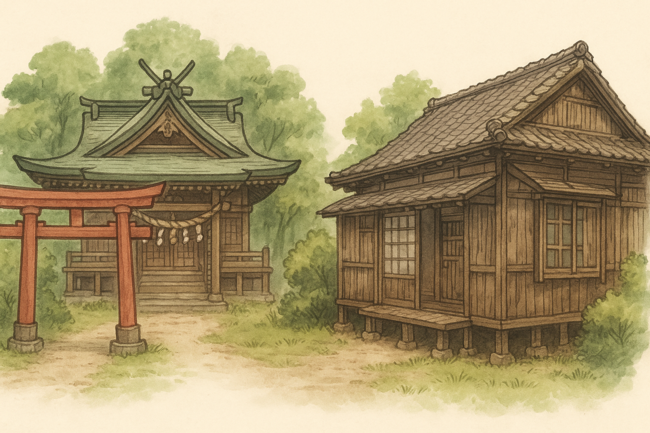

神社や古民家に見る、

“床下の智慧”

そういえば、昔の家って、

床がちょっと高くなってるよね?

うん、それは「床下に風を通す」ための工夫なんだ。

神社やお寺、古民家もみんなそうでしょ?

ほぅ…たしかに!

地面にぴったりくっついてないよね。

湿氣を避けるのもあるけど、それだけじゃないんだよ。

「風」と「氣」を通すためっていう考え方も、ちゃんと残ってる。

氣って目に見えないけど、

昔の人たちはそういうものを大切にしてたんだね。

神社で空氣がスッとして感じるのも、

建物の“底”が呼吸してるからなんだ。

うん。行くだけで心が整う場所って、

物理的な構造にも理由があるんだなぁ。

それを小さく暮らしに取り入れたのが、

ボクみたいな「すのこ」ってわけさ。

なるほど。暮らしの中に

“神社的な構造”を持ち込むって、ちょっとワクワクするね。

すのこベッドがつくる“小さな氣の道”

ほぅ…古民家や神社みたいな構造を、

すのこが部屋の中で再現してくれるってことか。

そう。ボクは床と寝具のあいだに、

ほんの数センチの隙間をつくるだけ。

うん。ほんの少しの空間なのに、

朝の目覚めとか、空氣の軽さが全然違うよね。

人って、寝ている間にけっこう汗をかくんだよ。

その湿気がこもると、空間も重くなる。

そうだね!朝起きたときの“こもってない感”は、

すのこのおかげだったんだ。

ちょっとした空氣の動きが、

心やからだの循環にもつながっていく。

ボクはそれをそっと支える役目なんだ。

小さな隙間が、場と自分をつなぐ“氣の回路”になる。

それは単なる家具の機能を超えて、

暮らし全体を軽やかにする力を秘めています。

なるほど。すのこって、

暮らしの中の“小さな循環装置”なんだね。

手放す・抜ける・巡る。

それが整うということ

“氣を通す”っていうのは、

つまり“手放す”ことにもつながるのかな?

そうだね。湿気やこもった空氣だけじゃなく、

寝ているあいだに溜まった疲れや、

心のモヤモヤも一緒に抜けていく。

ほぅ…空間の循環が、

心の循環にもつながってるわけだ。

そうやって軽くなった場所には、

新しい空氣や、やわらかい氣が入ってくる。

それが“巡る”ってことだよ。

なるほど。だから整うっていうのは、

ただ掃除するだけじゃないんだね。

うん。整うとは、余計なものを抜いて、

必要なものが自然に入ってくる状態。

ボクはその“下地”をつくる役なんだ。

手放し、抜け、巡る――。

すのこベッドは、そんな氣の循環を暮らしの中に

そっと呼び込んでくれる存在です。

寝てる間にそんな下地を整えてくれるなんて、

頼もしいパートナーだね。

まとめ:

空氣が変わると、暮らしが変わる

すのこベッドは、単なる通気性の良い家具ではありません。

床と寝具のあいだに「氣の通り道」をつくり、空間とからだの循環をそっと整えてくれる存在です。

湿氣やこもった空氣を手放し、新しい氣を招き入れることで、場は軽くなり、そこに暮らす人の心やからだも自然とゆるみます。

神社や古民家に受け継がれてきた“風と氣を通す構造”が、現代の寝室にも息づく――

すのこベッドは、そんな小さな建築の智慧を日常に取り入れるための、頼もしいパートナーです。

空氣が変われば、暮らしが変わります。

そして暮らしが変われば、そこに流れる出来事や御縁もまた、少しずつ整っていくのです。

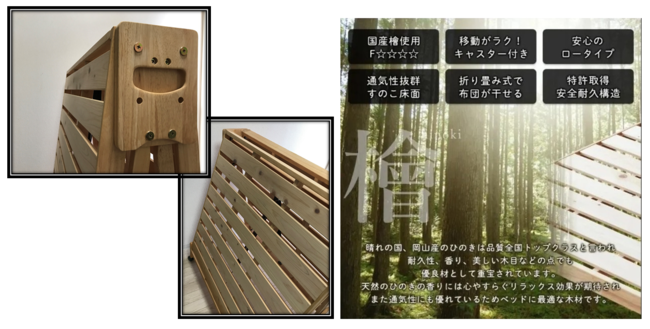

私の愛用「すのこベッド」

ちなみに、私が愛用している「すのこベッド」は以下になります。

※ここではSサイズを紹介していますが、

ショップの公式ページで様々なサイズを選べます。

あわせて、以下の記事も読んでいただけると嬉しいです。

▼すのこベットの基本に関する記事です。

▼すのこベットの種類に関する記事です。